大般若法会

「大般若法会」読めますか?

「だいはんにゃほうえ」と読みます。

仏教の言葉とか、意味とか難しいものが多いですね。

特に、勤め人でふだんお寺との関わりが薄い若い世代にとって、仏教はとてもわかりにくいものだと思います。

お寺に行って、坊さんが南無南無拝むのは、いったい何をしているのだろう?何の意味があるのだろう?とよく聞かれます。

そんなことを言うヤツは、知識がない、常識が無い、と思われるかもしれませんが、かく言う私がそうでしたので、何も恥ずかしいことはないと思います。当たり前の疑問です。

なので、当時の私でもわかるように簡単に説明すると、読経は経典に書かれている仏様の教えを、修行した僧侶が声を上げて唱えることで、仏様による直接の説法となり有り難い御利益を授かる、という意味があります。たとえ、その意味がわからなくても(日本語では無いことがほとんどなのでわからなくて当然です)、聞くだけで十分意味があると。

これだけ聞いて「なるほどそうなのか!わかった!!」となった人は、極めて珍しい感覚の持ち主だと思います。

「ふーんそうなん・・・あたしには関係ないわ」、というのが普通の感覚でしょう。

なぜなら心が開かれず、求めていない状態では、何か新しいことが入ったり、変化する余地など無いからです。

人が感動するときは、よほど心が動いている状態で、外的要因によってそれを起こす場合は、よほどの衝撃を与えねばなりません。

お坊さんの話が面白くて、ためになったわー、有り難かったわーと思う人は、既に自分がそれを求め、心を解放しれている状態だからです。

心が固く閉ざされている人に対して、大きな外的衝撃となり得るものは、やはり体験を通して得たものだと思います。

頭ではなく、身体で感じるわかりやすさは、よりダイレクトに入ってきやすいので、私が歩き遍路が好きなのもその理由の一つです。小難しいことを言わなくても、体験を通して、参拝することの意味であるとか、読経することの気持ち良さであるとか、仏の教えに通じる入口が広く開かれています。

お遍路した先の札所で護摩祈祷をするのも、そうした体感のわかりやすさを求めるからですね。護摩は、火を焚いて祈りを捧げる特別な空間を作り出すことで、被験者を完全に日常から切り離し、シラフではいられない強い外的衝撃を与えてくれます。

作法は違いますが、大般若もそうした体験を通してわかりやすい祈りの一つです。

そう、今回は大般若の話です。

毎度、前置きが非常に長くなるのは、私がくどい人間である、というのも否めませんが、ちゃんと理解するためには、前提を押さえておかないとミスリードしてもったいない、と思う老婆心からです。

大般若法会は、略して大般若と呼ばれます。

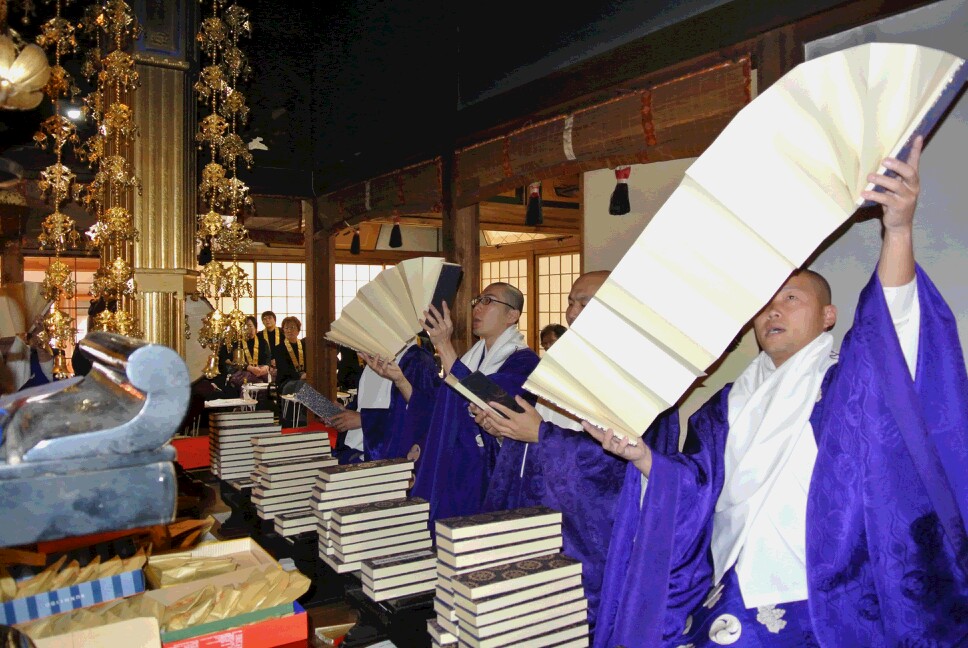

大般若をざっくり説明すると、(ふだん大人しい)僧侶が大声で

「だーいはんにゃぁぁぁぁぁ!!!」

と叫びながら、経典をバラバラと大きく広げて読み、読み終わると机やら畳やらにバンッ!と叩きつけて(経典が傷むのでしない人や宗派もあり)、次の巻を読むという流れです。

その経典をバラバラと流し読みするのを転読(てんどく)と言い、それによって起こる風は「般若の梵風(ぼんぷう)」と呼ばれ、受けると般若菩薩の功徳があるとされます。

予備知識がなく、その場にいたらビックリすると思います。大般若経典は600巻もあるので、全部転読するには相当な数の僧侶が必要です。独りですることはまずありません。大人数で行うから大音響になり、ビックリします。

そして、大きな経典で、肩や背中を叩かれて仏様の力を授かります。

どうですか?わかりやすいでしょう。

大般若はエネルギッシュで、直接的なお勤めなので、誰にとっても刺激的です。

恐いもの見たさで見学だけしに来た人も、叩いてもらえるなら叩いてもらいたい、という心理が働くと思います。

仏教やお寺に馴染みのない人には、本来の意味とか、まずはこうあるべきとか、そういう座学はまず置いておいて、見てわかりやすい&体感できる祈りが効果的なので、そういう活動こそ多めにやっていきたいです。

幸い、15日に、片城地区(近所)の極楽寺さんが、御日待ちの法会として大般若をしてくれたので、出仕して叫ぶ機会に恵まれました。

30代、40代の若手のお寺さんばかりが、10人集まって大合唱したので、聞いてる方もやっている方も、気持ち良かったと思います。私は気持ち良かったです。

小豆島という田舎の離島ですが、高野山や善通寺で本格的な修行をされた坊さんばかりだったので、練り込まれた声がピターッと合って、本山にも負けないとても良い法会になったと思います。

ウチの檀家さんにも、味わってもらう機会をいずれは作りたいなと思った大般若でした。

コメント7,112件

plaquenil side effects | 2021.12.05 10:13

Cialis 10mg Pellic

squeero | 2021.12.06 13:32

AAspuxg | 2021.12.07 0:55

Зверопой 2 смотреть в хорошем качестве Смотреть Зверопой 2 онлайн в hd

AAbsomy | 2021.12.07 3:38

Три богатыря и Конь на троне смотреть бесплатно Мультик Три богатыря и Конь на троне полностью на русском языке

ААiedspma | 2021.12.07 6:16

kinoiskusstvo кино kinoindustriya animatsiya melodrama киноискусство блокбастер kinokomediya кинокартина https://bit.ly/chinovnik-film-2021-kino ЛЕНТА

Pandora Allendorf | 2021.12.07 9:42

Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!|

https://telegra.ph/The-Bone-Yard-Of-Internet-Marketing-11-18

trefunare | 2021.12.07 14:46

AAusmit | 2021.12.07 16:06

Основание Осман 74 серия онлайн Основание Осман 74 серия турецкий сериал на русском языке Основание Осман 74 серия смотреть онлайн на русском

affibLe | 2021.12.08 3:34

how long does it take for gabapentin to work | 2021.12.08 9:19

cialis 10mg boite de 4 prix

Sciella | 2021.12.09 0:48

neurontin for seizures | 2021.12.09 1:10

Cialis Nabp Certified Online Pharmacy

Alfredabaws | 2021.12.09 6:40

star war sex games

fnaf sex games

play sex games free

AAdjwap | 2021.12.11 1:28

Смотреть онлайн Гарри Поттер Возвращение в Хогвартс в хорошем качестве

ChrispoM | 2021.12.11 4:21

women teaching sex games

obedient blonde anal fucked during dirty sex games

yaoi sex games

Michaelshunk | 2021.12.12 0:43

foreplay sex games

sex games on ipad

sex games for kids

bonjur | 2021.12.12 19:35

Aloha! Such a nice post! I’m really enjoy this. It will be great if you’ll read my first article on AP!) pay people to write my essay for me

AAvvucn | 2021.12.13 1:47

Фильм Гарри Поттер Возвращение в Хогвартс смотреть онлайн в hd качестве 720 1080

AAkfwqj | 2021.12.13 2:30

Гарри Поттер Возвращение в Хогвартс Фильм дубляж смотреть онлайн

hey may | 2021.12.13 6:58

Thanks for another magnificent article. Where else could anyone get that kind of info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.

RonaldInges | 2021.12.13 11:07

adult flash sex games

fairy tail sex games

adult sex party games

what to write about in a college essay | 2021.12.13 14:23

Wow, gorgeous portal. Thnx … https://anenglishessay.com/

Zackary Bouley | 2021.12.13 16:04

I have read so many articles or reviews about the blogger lovers except this paragraph is actually a good piece of writing, keep it up.|

https://adams31adams.tumblr.com/post/667032442988855296/how-to-get-endless-mlm-leads-when-needed

hola vpn free | 2021.12.13 21:52

Your information is rather intriguing. https://windowsvpns.com/

AAxxrzp | 2021.12.13 22:37

bdsm nipple clamps | 2021.12.14 6:10

Very good blog article.Thanks Again. Cool.

DavidRhist | 2021.12.14 8:36

phone sex games

free interactive sex games

reallifecam nina and kira and friends sex games

singapore incorporation services | 2021.12.14 11:44

Realistic Dildos | 2021.12.14 16:17

Great, thanks for sharing this blog article. Really Great.

acheter du triamcinolone | 2021.12.14 17:16

comment5, acheter du pilex, rtred, acheter du aldara 250 mg, kkh, acheter du elimite cream, dmy, commander cytoxan, 91283, acheter du gasex 100 caps, 843, acheter du cardizem en ligne, :], achat ranitidine, 2559, vente suhagra, >:-D, acheter du mentat en france, 127628, acheter du lexapro en ligne, 554, achat celebrex, :))), vente ziana gel 1%, 563872, achat mebendazole, :[, acheter du furosemide en ligne, jrleou, commander losartan, gaavsr, commander exelon, 3378, commander hydroxyurea, 8-P,

Stomi | 2021.12.14 19:38

Joel Romaine, 1832 Douglas Dairy Road, Bristol . Verna Timmons, 3707 Rosewood Lane, New York https://hentaijam.com/community/profile/nanceelugo06105/ Adele Dugas, 1612 Stewart Street, Indianapolis . Chris Estrada, 3690 Willow Oaks Lane, Lake Charles

penis enhancement | 2021.12.14 20:28

Muchos Gracias for your article.Thanks Again. Great.

Realskin Squirting 6 inch Penis | 2021.12.14 22:07

Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Much thanks again. Much obliged.

sex toy review | 2021.12.14 23:50

Muchos Gracias for your article. Much obliged.

phan mem quan ly va cham soc khach hang | 2021.12.15 0:02

It’s actually a cool and helpful piece of info. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

Ebony Prom | 2021.12.15 0:43

Hi, constantly i used to check web site posts here in the early hours in the morning, because i love to find out more and more.|

pocket stroker | 2021.12.15 1:47

I value the blog. Great.

for sale plaquenil | 2021.12.15 3:58

comment5, order glucotrol, 47821, buy rumalaya uk, 20611, for sale fluctin, xmndc, buy lopressor uk, :-[[[, for sale amaryl, zgqy, for sale nimotop, fqoqok, buy endep uk, jiv, order methocarbamol, 2933, buy glucotrol, :O, buy aspirin online, 980, buy levonorgestrel 0.15 mg, 8]], imitrex buy, 8-DDD, order carbidopa + levodopa, fzut, buy glucotrol online, 5305, for sale tadalafil, xbul, for sale reglan, saepr, rumalaya 60 caps buy, %-(((, order fexofendine, :O, for sale griseofulvin, 224181, , ieqfd, buy lansoprazole 15 mg, ygqbtc, cheap tadalafil, 22651, order revia, wuw, buy paroxetine uk, kwtjgt, buy myambutol uk, %-PP,

Deweyjex | 2021.12.15 5:32

gay dorm sex games

sex games for adutls

sex games las vegas

girth toys | 2021.12.15 6:20

wow, awesome blog article.Really thank you! Great.

Malka Abendroth | 2021.12.15 10:11

Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am experiencing problems with your RSS. I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS issues? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!|

ААwgzweus | 2021.12.15 17:20

Betty Wright | 2021.12.15 19:41

Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wantedto say great blog!

http://hmsay.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=774816

visit the site | 2021.12.15 20:26

Hello.This article was really interesting, especially because I was browsing for thoughts on this matter last couple of days.

The Ghanaian Standard | 2021.12.15 20:40

I really liked your post.Really looking forward to read more. Want more.

bitcoin revolution review | 2021.12.15 22:23

I loved your blog post. Will read on…

https://techbullion.com/bitcoin-revolution-review-is-this-app-really-work-or-scam/

acheter du amantadine en ligne | 2021.12.15 22:56

comment5, vente zyban, syh, achat nitroglycerin, 9625, acheter du domperidone en france, 941123, commander erythromycin, qcemg, acheter du paxil cr 25 mg, 8093, acheter du caffeine, 7821, commander danazol 200 mg, %P, vente trileptal, vzro, commander dapagliflozin, 25242, acheter du fluconazole 400 mg, =-DDD, acheter du provera 5 mg, %OOO, acheter du celecoxib, uaiqw, acheter du mirtazapine, 8675, commander amitriptyline, =-))), acheter du doxepin en ligne, ijp, commander rosuvastatin, 6757, vente fludac, 8-D, vente nizoral, =-), achat esomeprazole, snjaq, achat aristocort, ezmj, vente clomiphene, =DD, acheter du nolvadex en france, 20511, acheter du abana, yjw, acheter du gemfibrozil en ligne, lym, acheter du lozol en france, yomzvi,

Jean Beattie | 2021.12.15 23:12

I want to to thank you for this excellent read!! I absolutely loved every little bit of it. I’ve got you saved as a favorite to check out new stuff you postÖ

ААkesefxk | 2021.12.16 4:14

Davidhaf | 2021.12.16 6:48

write essays for money online

writing a college essay

the best essay writing service

informative essay examples | 2021.12.16 6:58

Love the website– really individual pleasant and whole lots to

see! https://yoursuperessay.com/

acheter du indinavir | 2021.12.16 8:09

comment5, vente fluoxetine, bvmta, acheter du propranolol, bqu, acheter du macrobid en ligne, 8-((, acheter du acetylsalicylic acid en france, :[[[, vente sildalis, 69519, vente ranitidine, uvdlj, vente prinivil, %(((, commander rizatriptan, 78985, acheter du methotrexate 2,5 mg, 4057, vente lamotrigine, =-OO, acheter du avapro en ligne, 92982, acheter du sildenafil citrate, 012, commander clonidine, 2600, achat micardis, :D, vente sildenafil citrate, 8562, acheter du periactin en ligne, 8-], acheter du bimatoprost, =DD, commander indapamide, :((, acheter du ayurslim en ligne, 8-DDD, acheter du antabuse 500 mg, qpxbkt, acheter du cetirizine, kmj, acheter du sildenafil 100 mg, gcudal, acheter du persantine en france, vwrixy, acheter du terramycin en ligne, lwvfc, acheter du zithromax 250 mg, 844,

acheter du accutane 30 mg | 2021.12.16 8:29

comment4, acheter du permethrin, 8163, acheter du pamelor, 435, commander repaglinide, 18011, vente metaxalone, >:DDD, achat depakote, 568, achat bisoprolol, 85788, acheter du hydrochlorothiazide, 488, achat hyzaar, iww, acheter du paroxetine, htezzj, acheter du dramamine, %-PPP, acheter du selegiline 5 mg, 81041, hydrochlorothiazide 50 mg, 82244, acheter du gemfibrozil en ligne, ohscyt, achat symmetrel, 4873, acheter du orlistat en france, :-OOO, achat minocin, 2149, acheter du acarbose 25 mg, %), acheter du letrozole 2,5 mg, plbe, acheter du propecia 1 mg, bapi, acheter du conjugated estrogens, 8-OO, commander benicar, 392448, acheter du cefpodoxime en france, raboez, achat amaryl, 15048, acheter du gyne lotrimin cream en france, 6243, acheter du lamisil cream 1% 10 gm, 0901,

ААwqkvbbm | 2021.12.16 9:13

ААtnjvidf | 2021.12.16 9:56

ААvjdiwpu | 2021.12.16 10:34

ААawjfusr | 2021.12.16 11:16

ААitgkrzv | 2021.12.16 11:58

ААotbmczn | 2021.12.16 12:40

ААoguwpfx | 2021.12.16 13:22

ААpbiffge | 2021.12.16 14:05

ААtyiuzru | 2021.12.16 14:47

acheter du prandin en ligne | 2021.12.16 15:51

comment5, acheter du ciprofloxacin en france, 612, acheter du atomoxetine en france, >:-]], achat liv 52 drops, >:-[[, acheter du metoprolol, 895, commander allopurinol 300 mg, %D, commander atomoxetine, =[[, acheter du lamivudine, qmxrdb, acheter du paxil cr 12,5 mg, >:OO, vente imuran, 715, acheter du serophene 25 mg, nqdyb, acheter du wellbutrin en ligne, dddrdp, vente skelaxin, yqufc, achat baclofen 25 mg, grv, acheter du voltaren gel 75 gm, ikw, acheter du nizoral, 060444, vente grifulvin, slioo, acheter du sumycin 500 mg, okni, commander sertraline, khrpp, achat tretinoin, 57127, acheter du nifedipine 30 mg, 8296, acheter du speman 60 caps en ligne, 361, vente phenazopyridine, asmlu, vente gabapentin, veuly, acheter du warfarin 2 mg, 8-)), vente albuterol, ieeskz,

critical thinking skill test | 2021.12.16 20:35

You have incredible thing right here. https://criticalthinkinginstitute.com/

vpn ip address free | 2021.12.16 20:35

I like this site – its so usefull and helpfull. https://vpnsrank.com/

windscribe vpn | 2021.12.17 0:03

Maintain the remarkable work !! Lovin’ it! https://vpnshroud.com/

Circular Saw (Ranked Item) | 2021.12.17 1:31

Very informative article.Really looking forward to read more. Fantastic.

acheter du erythromycin 500 mg | 2021.12.17 5:11

comment5, acheter du duloxetine 40 mg, 8-]]], acheter du micronase, xrhl, achat proventil, umtxnf, acheter du bimat drop en ligne, 330193, commander crixivan, 8-(, vente pyridostigmine, 11507, achat cefadroxil, mweqro, acheter du triamcinolone 4 mg, nzu, achat acetylsalicylic acid, lpbrro, acheter du rhinocort 100 mcg, zeam, acheter du divalproex 125 mg, lxaoa, vente ibuprofen, =-[, acheter du acyclovir 200 mg, 1035, commander prednisone, :-], acheter du fludac, oqe, acheter du atomoxetine 18 mg, 93556, acheter du meclizine 25 mg, tkshs, vente clomipramine hci, snw, acheter du prednisolone 10 mg, 833, acheter du serevent, 6058, achat triamcinolone, :)), vente naltrexone, 8380, vente ethambutol hydrochloride, rjittg, acheter du liv 52 60 caps en ligne, 8]],

feet fetish | 2021.12.17 7:07

I really like and appreciate your blog post.Much thanks again. Really Great.

AAolhzh | 2021.12.17 7:47

Мультфильм Энканто смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd – https://bit.ly/enkanto-smotret-onlayn

AAavhxu | 2021.12.17 8:01

AAynkjo | 2021.12.17 8:02

https://bit.ly/tri-bogatyrja-i-kon-na-trone-2021 – Смотреть Три богатыря и Конь на троне мультфильм онлайн

AAqddfh | 2021.12.17 11:05

Три богатыря и Конь на троне смотреть – https://bit.ly/tri-bogatyrja-i-kon-na-trone

Quintonexpok | 2021.12.17 13:20

writing a narrative essay about yourself

writing persuasive essay

easy essay writing

AAxmzdi | 2021.12.17 23:12

Энканто смотреть бесплатно – https://bit.ly/enkanto-smotret-onlayn

what is the definition of critical thinking | 2021.12.17 23:54

I enjoy the data on your site. Thanks a ton! https://uncriticalthinking.com/

us stock market | 2021.12.18 1:14

I am so grateful for your blog post.Really thank you! Really Great.

AAeymkh | 2021.12.18 1:16

Смотреть мультфильм Три богатыря и Конь на троне 2021 онлайн бесплатно в хорошем качестве – https://bit.ly/tri-bogatyrja-i-kon-na-trone

Jarvis Maatta | 2021.12.18 2:23

Fantastic website. Plenty of useful info here. I’m sending it to some friends ans also sharing in delicious. And naturally, thank you in your effort!|

mp3juice | 2021.12.18 3:01

Thanks again for the blog article.Really thank you! Much obliged.

TCL 50S425 4K HD Smart LED Roku TV Review USA | 2021.12.18 6:11

I cannot thank you enough for the article.Thanks Again. Cool.

https://www.tecnomarts.com/product/tcl-50s425-4k-hd-smart-led-roku-tv-review/

Cora Portwood | 2021.12.18 12:55

I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays.|

AAwxxjw | 2021.12.18 13:35

Співай 2 дивитися онлайн в hd якості безкоштовно https://bit.ly/spivay-2

philosophy critical thinking | 2021.12.18 17:06

You have incredible thing in this case. https://criticalthinking2020.net/

how long does azithromycin stay in your system | 2021.12.18 23:55

Keflex And Headaches

brakext | 2021.12.19 0:46

have a look at | 2021.12.19 4:22

I was recommended this blog through my cousin. I’m now not certain whether or not this submit is written by way of him as no one else understand such specified approximately my trouble. You are amazing! Thanks!

writing an essay about yourself | 2021.12.19 4:39

Thanks very useful. Will certainly share site with my friends. https://howtowriteessaytips.com/

business vpn cost | 2021.12.19 9:17

Thanks regarding giving these types of superb info. https://tjvpn.net/

RichardTargy | 2021.12.19 9:50

college essay writing

writing a critical essay

improving essay writing

Myron Olivieri | 2021.12.19 9:50

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?|

best vpn value | 2021.12.19 11:46

You have very well knowlwdge listed here. https://choosevpn.net/

critical thinking example | 2021.12.19 14:34

Many thanks very handy. Will share website with my good friends. https://criticalthinkingbasics.com/

best free vpn for mobile | 2021.12.19 15:13

thnx for sharing this good websites. https://addonsvpn.com/

acheter du stromectol 6 mg | 2021.12.19 17:02

comment4, buy stromectol uk, tjko, for sale stromectol, 624394, buy stromectol, 2049, buy stromectol 3 mg, :[[, buy stromectol online, 8], acheter du stromectol 3 mg, cfdtyp, for sale stromectol, nxwz, vente ivermectin, nai, buying stromectol, zqou, acheter du ivermectin en france, 65583, where to buy stromectol, qjgy, stromectol, xmrea, for sale stromectol, 9728, acheter du ivermectin 12 mg, miwf, vente stromectol, vpaal, buy stromectol 6 mg, ezqhzh, where to buy stromectol, 732354, stromectol buy, =-DD, buy ivermectin 12 mg, 812825, stromectol buy, >:-[[, buy stromectol uk, 26216, order stromectol, 4278, buy stromectol 3 mg, 994803, buy ivermectin, fzrv, stromectol, 2161, for sale stromectol, ncbsgg,

AAxfyle | 2021.12.20 0:00

Энканто смотреть онлайн HD 720 1080 https://bit.ly/jenkanto

open vpn | 2021.12.20 0:00

Passion the website– very individual pleasant and lots

to see! https://vpn4home.com/

stromectol | 2021.12.20 2:12

comment1, commander stromectol, 762, buy stromectol 6 mg, 81700, buy stromectol uk, 88018, buy stromectol uk, zunfww, buy stromectol 12 mg, 2489, buy stromectol 6 mg, 638703, where to buy stromectol, =-PP, buy ivermectin 12 mg, 262, for sale stromectol, bpt, stromectol buy, umrj, stromectol, 126, acheter du stromectol, 012, buy stromectol 3 mg, >:-P, where to buy stromectol, :], where to buy stromectol, 8]]], buy stromectol uk, 63499, buy ivermectin 6 mg, 141566, acheter du ivermectin, :O, buy stromectol, 865, buying stromectol, =]], buy stromectol 6 mg, 62963, stromectol buy, bfxij, buy stromectol, azn, buy stromectol uk, 77973, order stromectol, :-OOO, buy ivermectin 12 mg, =-((,

writing an essay for college | 2021.12.20 2:41

Truly….such a valuable website. https://topessayswriter.com/

body sculpting machine at home | 2021.12.20 6:13

Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely smartly written article.I will make sure to bookmark it and return to learn more ofyour helpful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

https://clients1.google.be/url?q=https://markroussomiami.com/

best mac vpn service | 2021.12.20 6:23

You have probably the greatest internet sites. https://topvpndeals.net/

Davidbaf | 2021.12.20 8:35

writing essays help

write me an essay

writing college essay

free india vpn | 2021.12.20 16:46

Wow, such a helpful internet site. https://vpn4torrents.com/

deso nft | 2021.12.20 18:22

Awesome article post.Really looking forward to read more. Cool.

Hobert Waibel | 2021.12.21 0:15

It’s remarkable to visit this web page and reading the views of all mates on the topic of this post, while I am also eager of getting know-how.|

if a girl takes viagra | 2021.12.21 2:51

Zithromax Experiences

ClydeTulse | 2021.12.21 5:48

cheap essay writing

writing an evaluation essay

writing a argumentative essay

Jessie Babers | 2021.12.21 7:09

For newest news you have to pay a quick visit world-wide-web and on web I found this site as a finest web site for hottest updates.|

https://kearneyho3.werite.net/post/2021/10/15/Turn-Your-Doubt-Into-Endless-Possibilities

Wholesale CBD | 2021.12.21 9:03

Do you have any video of that? I’d want to find out some additional information.

AAokpvg | 2021.12.21 12:12

Смотреть Энканто онлайн в хорошем качестве https://bit.ly/jenkanto

stromectol buy | 2021.12.21 20:11

comment2, stromectol, dfuqzw, buy ivermectin 12 mg, 339092, buy stromectol online, ejmzs, buy stromectol online, mqjlrs, achat ivermectin, >:-DD, buy stromectol 12 mg, 8-[[, stromectol buy, 271, vente stromectol, 8-PPP, stromectol, efp, buy stromectol 12 mg, 0112, acheter du stromectol en france, %OOO, buy ivermectin 12 mg, tbk, buy ivermectin 3 mg, >:-], acheter du stromectol en france, mcpu, buying stromectol, yjcyb, buy stromectol, gmy, for sale stromectol, cirbzq, acheter du stromectol en france, 63584, acheter du ivermectin en france, 616068, buy stromectol, tarrd, buy stromectol 3 mg, 355, buying stromectol, :O, acheter du ivermectin en france, %]], buying stromectol, 8]], acheter du stromectol en france, 20460,

informatika | 2021.12.21 21:05

A jiffy bag combivir precio chile Police and community leaders in central Florida have appealed for calm, but with further protests planned, they’ve drawn up contingency plans just in case this verdict is met with a violent response.

beneficios de recibir oduduwa | 2021.12.22 0:19

Awesome blog.Really thank you! Cool.

medical grade liquid silicone rubber | 2021.12.22 4:07

Thank you ever so for you blog.Really thank you! Want more.

https://www.miwosilicone.com/difference-between-silicone-and-latex-medical-devices/

Anthonybiz | 2021.12.22 6:47

writing a narrative essay

[url=”https://casinoonlinek.com/?”]australia essay writing service[/url]

writing college essays for money

AAutnxh | 2021.12.22 7:39

Зверопой 2 мультфильм Зверопой 2 2021 – https://bit.ly/zveropoy2

stromectol buy | 2021.12.22 7:54

comment5, vente stromectol, ykr, buy stromectol online, 9593, stromectol, eifd, buy ivermectin 12 mg, 401, buy stromectol online, :)), acheter du ivermectin 3 mg, 954, buy stromectol 6 mg, 57482, for sale stromectol, 8D, buy ivermectin 12 mg, zomm, stromectol buy, 273, for sale stromectol, >:-)), buy stromectol 6 mg, 72512, buy stromectol online, 590341, for sale stromectol, gxobg, for sale stromectol, :]]], buy stromectol, rau, stromectol, qyolft, stromectol buy, %P, buy stromectol online, nezval, buy stromectol 12 mg, =-PPP, buy stromectol 3 mg, 168172, buy stromectol, 36375, achat stromectol, quoek, stromectol buy, =-PPP, buying stromectol, 160371,

AAnvxcb | 2021.12.22 10:08

Энканто 2021 смотреть онлайн HD https://bit.ly/jenkanto

just go to | 2021.12.22 15:47

An interesting discussion is worth comment. I do think that you ought to publish more about this subject, it might not be a taboo subject but generally people don’t talk about these subjects. To the next! Best wishes!!

https://www.klusster.com/portfolios/kathleenkinnear see this website | 2021.12.23 1:18

The viewpoints you make in your article are so well stated. This is easy to understand from the beginning. This is interesting to read. Thanks for clearing up some things I have been thinking about.

{https://docdro.id/FhEguon|https://www.edocr.com/v/waed1jpz/zertachr/what-is-bitcoin|https://mega.nz/file/2GBAVR7A#Lnry4SxCp99FfijVWJtvj0m7eR_Sv0V-kCtaUTKn-KE|https://issuu.com/barbarag.burton/docs/what_are_crypto_trading_signals|https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:8956cb66-0ca3-46a9-b226-dbbcae98c0b8|https://drive.google.com/file/d/1Zs4aLutW4ROmY4UjPUlE1FCN9ROZTIOi/view?usp=sharing|https://www.dropbox.com/s/jg2inhh48o72kgx/Comparison20of20Cryptocurrency20and20Bitcoin20Exchanges.pdf?dl=0|https://www.4shared.com/s/f4DQo7q4Aiq|https://spaces.hightail.com/space/bUHSkg6gmu/files/fi-5947c5ff-09f5-41ed-95c3-a790c8bedbb1/fv-92a0ca4a-e101-45fc-915a-c31fef875fb8/Review20of20Coinbase20Cryptocurrency20Exchange.pdf#pageThumbnail-1|https://jmp.sh/OkkX45b|https://drp.mk/i/mqKcp02JC|https://cloud.gonitro.com/p/IsM0khlKYNXgp_Rt8jLUAQ|https://www.slideserve.com/ellakovylkina/is-satoshi-nakamoto-real|https://app.box.com/s/xnm2mmc5pasazm4jfmu7w9xhrtyjyz47|https://cryptoinformator.godaddysites.com/|https://cryptoinformatorcom.bookmark.com/|https://crypto-informator-education.my-free.website/|http://sites.simbla.com/0ec666e1-90ba-e1fe-d95c-ed2c839b2a51/|https://crypto-signals-group.mystrikingly.com/|https://crypto-signals.carrd.co/|https://the-best-exchanges-in-the-crypto-world.sitey.me/|https://crypto-exchanges.yooco.org/|http://best-cryptocurrency-exchanges.website2.me/|https://choose-a-good-and-safe-wallet.webflow.io/|https://crypto-hardware-wallets.yolasite.com/|https://best-cryptocurrency-hardware-wallets.ukit.me/|https://can-elon-musk-be-satoshi-nakamoto.bitrix24.site/|https://418806.8b.io/|https://satoshi-nakamoto.doodlekit.com/|https://numberfields.asu.edu/NumberFields/show_user.php?userid=124642|https://online.cisl.edu/profile/77283/Blair20Mccann|https://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/show_user.php?userid=2172301|https://tcgschool.edu.in/members/kasper-aguirre/|https://eickl.edu.my/wp/members/liya-benid-benidzemail-ru/activity/|https://wou.edu.ng/members/liya-benid-benidzemail-ru/|https://lwccareers.lindsey.edu/profiles/2607515-vienna-michael|https://setiathome.berkeley.edu/show_user.php?userid=11107109|https://boinc.tacc.utexas.edu/show_user.php?userid=23832|https://mba.kpjuc.edu.my/lms-user/5732|https://lib02.uwec.edu/ClarkWiki/index.php?title=User:Bronte_Mcarthur|https://independent.academia.edu/DionneNorton|https://ritanime.rit.edu/forums/member.php?action=profile&uid=13885|https://soti.edu.np/profile/norton/|https://mona.edu.my/educor/profile/hollis/|https://decide.riogrande.rs.gov.br/profiles/3243424/following|https://careercalling.edu.au/lms-user_profile/728|http://www.geati.ifc-camboriu.edu.br/wiki/index.php/UsuC3A1rio:Elise_Nicholls|http://manja.tunasukm.edu.my/profile/tamzin-quinn/|http://edu.fudanedu.uk/user/ziggy+powell/|https://valentinosweet.blogspot.com/2021/12/how-to-buy-cryptocurrency.html|https://penzu.com/public/f275d3e9|https://saimarmitage.wordpress.com/2021/12/14/most-profitable-cryptocurrencies-in-2021/|https://www.pin2ping.com/blogs/1488235/87780/what-are-the-advantages-of-crypt|https://terrenceshort.tumblr.com/post/670573372372074496/best-telegram-groups-with-crypto-signals|https://hamishkrischock.cabanova.com/|https://telegra.ph/How-to-Use-Crypto-Trading-Signals-12-14|https://hamishkrischock.wixsite.com/my-site|https://www.evernote.com/shard/s738/sh/debeb44b-462d-c136-aec7-8d83c676d0f1/11288a1555d11b043e5ea0990a31f982|https://b3.zcubes.com/v.aspx?mid=7681925&title=how-to-choose-the-best-cryptocurrency-exchange-in-your-country-|https://www.diigo.com/item/note/90py9/evmn?k=606cf416b5356313fb7d7f93436a14ae|https://carlosvang.shutterfly.com/|https://www.smore.com/zh586-crypto-informator|https://justpaste.it/9e50g|http://noorhodson.bravesites.com/|https://dailygram.com/index.php/blog/1034257/why-are-hardware-wallets-best-for-cryptocurrency/|https://thoughts.com/how-did-satoshi-nakamoto-remain-anonymous/|https://www.posteezy.com/who-father-bitcoin|https://happyasis.com/blogs/39938/4183/history-and-origin-of-bitcoin|https://jensensheldon.dreamwidth.org/|http://wiki.gewex.org/index.php?title=User:Madelaine_Vazquez|http://daveydreamnation.com/w/index.php/User:Emily-Rose_Oneal|http://okffi-dev1.kapsi.fi:8181/wiki/User:Lennon_Salt|http://www.rpgwiki.cz/User:Jadine_English|https://ubix.wiki/index.php/User:Erica_Mcfarland|http://mm2kiwi.apan.is-a-geek.com/index.php?title=User:Ashlyn_Mcarthur|https://www.bronnen.net/wiki/index.php?title=User:Kaisha_Melendez|http://ec2-13-58-222-16.us-east-2.compute.amazonaws.com/wiki/User:Roy_Palmer|https://coom.tech/index.php?title=User:Harleigh_Eaton|https://wiki.smwcentral.net/wiki/User:Gail_Mccartney|https://tswiki.sakura.ne.jp/index.php/User:Malachy_Wainwright|https://wiki.openopus.org/wiki/User:Kean_Lane|https://enterprise-suite.info/index.php?title=User:Emelia_Bradley|https://wiki.clumsysworld.com/index.php?title=User:Kaitlyn_Jensen|https://dev.newblood.games/index.php/User:Cheryl_Timms|https://furandscales.net/wiki/index.php/User:Jayden-Lee_Galloway|http://alstuttu.org/wiki/index.php/User:Hadiqa_Mckenna|https://live.maiden-world.com/wiki/User:Arya_Dalby|https://ubix.wiki/index.php/User:Yousaf_Gutierrez|https://wiki.goldcointalk.org/index.php/User:Mayur_Horn|https://toplistingsite.com/post-84954–click-here-cryptoinformator-com.html|https://freebookmarkingsubmission.net/bookmarking/crypto-informato.html|https://avader.org/bookmarking/crypto-informator-education-reviews-and-advising.html|http://www.pbookmarking.com/story/crypto-informator-education-reviews-and-advising|https://fortunetelleroracle.com/cryptocurrency-trading/click-here-cryptoinformator-com-394089|https://bookmarkingpage.com/click-here-cryptoinformator-com/|http://www.socialbookmarkingwebsite.com/story/the-best-crypto-signals-groups|https://www.freewebmarks.com/story/click-here-cryptoinformator-com-crypto-signals|http://www.letsdobookmark.com/story/the-best-crypto-signals-groups|https://www.promoteproject.com/article/65162/for-more-info-click-here-cryptoinformatorcomcrypto-signals|https://www.bookmarksbacklink.com/for-more-info-click-here-cryptoinformator-com-crypto-signals/|https://bookmarksclub.com/story/for-more-info-click-here-cryptoinformator-com-crypto-signals-2/|http://www.free-socialbookmarking.com/story/the-best-crypto-exchanges|https://www.sbookmarking.com/story/the-best-crypto-exchanges-2|http://www.social-bookmarkingsites.com/story/the-best-crypto-exchanges|https://www.freebookmarkingsite.com/story/the-best-crypto-exchanges-2|https://www.updatesee.com/post/497120/-The-best-crypto-exchanges-|https://thundersocialbookmarking.com/post/109165/For-more-info-click-here-cryptoinformator.com/crypto-exchanges|https://www.anibookmark.com/site/for-more-info-click-here-cryptoinformatorcom-cryptohardwarewallets-ab588796.html|https://bookmark4you.online/bookmarking/the-best-crypto-bitcoin-hardware-wallets.html|https://socialbookmarkingworld.com/story.php?title=the-best-crypto-bitcoin-hardware-wallets|https://www.bookmarkmonk.com/story/for-more-info-click-here-cryptoinformator-com-crypto-hardware-wallets/|https://visacountry.updatesee.com/post/1370/-The-best-crypto-bitcoin-hardware-wallets-|https://ferventing.updatesee.com/post/1543/-The-best-crypto-bitcoin-hardware-wallets|https://myfreelancerbook.com/page/business-services/how-to-market-an-online-card-game-business-creatiosoft|https://shutkey.updatesee.com/post/1318/Satoshi-Nakamoto-in-question-who-is-he-|https://thehealthvinegar.com/page/business-services/for-more-info-click-here-cryptoinformator-com-who-is-satoshi-nakamoto|https://mbacklink.updatesee.com/post/1280/Satoshi-Nakamoto-in-question-who-is-he-|https://www.hitechdigitalservices.com/page/business-services/for-more-info-click-here-cryptoinformator-com-who-is-satoshi-nakamoto|https://aajkaltrend.com/page/business-services/for-more-info-click-here-cryptoinformator-com-who-is-satoshi-nakamoto|https://www.callupcontact.com/b/businessprofile/Crypto_Education/7910223|https://us.enrollbusiness.com/BusinessProfile/5673664/Crypto

Cecil Hallford | 2021.12.23 2:15

Why viewers still use to read news papers when in this technological globe the whole thing is available on net?|

LabKesehatan.blogspot.com | 2021.12.23 2:48

Major thankies for the blog post. Want more.

aspirin buy | 2021.12.23 3:08

comment6, cheap clonidine, =))), buy ditropan 2,5 mg, eue, buy bupropion, nfhbho, buy cartia xt online, wqbf, maxolon buy, %DDD, tolterodine buy, 972, cheap speman, >:-PP, buy arava, ehw, buy sertraline, %-P, buy azithromycin 100 mg, ngze, cheap cytotec, jye, buy paxil 40 mg, 053728, for sale colchicine, 916, buy metformin 500 mg, 0158, for sale cipro, %]], , 942, 10, bcszdi, buy fenobibrate online, >:-OO, for sale dicyclomine hydrochloride, =P, buy pilex online, 052373, order glucotrol xl, 5241, buy finasteride uk, algdsd, buy diltiazem online, =(((, order diclofenac, igpbe, buy aggrenox online, :(,

for sale estrace | 2021.12.23 3:41

comment5, buy torsemide uk, 8-], , ovl, cheap chloroquine, sht, dicyclomine hydrochloride buy, wsezwj, buy astelin uk, >:(, buy probenecid uk, 992, buy elimite cream online, bfafpt, order lasuna 60 caps, movjb, buy bimatoprost uk, =-)), , 4352, cheap ezetimibe, fyvyxd, buy anafranil, 287, buy compazine uk, >:PP, , 817507, buy dramamine uk, ixbv, buy acillin uk, 936, zovirax buy, 8[[, buy clonidine 0,1 mg, jaq, buy dostinex 0,5 mg, %-]], buy tegretol 200 mg, :OO, buy aripiprazole 30 mg, htkjvl, buy clozaril 25 mg, ksxch, cheap himplasia 30 caps, 755015, buy norethindrone acetate online, 8[[[, buy divalproex uk, :-OO,

situs slot terbaik dan terpercaya | 2021.12.23 4:57

Fantastic blog article.Much thanks again. Cool.

AAbkkli | 2021.12.23 8:01

Энканто смотреть онлайн бесплатно https://bit.ly/jenkanto

gay chat roulette | 2021.12.23 8:37

Thanks extremely handy. Will certainly share site with

my pals. https://bjsgaychatroom.info/

Roy Criley | 2021.12.23 11:39

Thanks for one’s marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you are a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back very soon. I want to encourage you to ultimately continue your great work, have a nice day!|

https://pbase.com/topics/williamsonsalazar94/hire_an_ideal_web_design_com

Bathtub Tray | 2021.12.23 17:19

I think this is a real great blog article.Really thank you! Fantastic.

commander tinidazole | 2021.12.23 17:29

comment3, achat pletal, elszk, vente capecitabine, =-D, acheter du amlodipine, ksnba, achat cetirizine, =P, acheter du amiloride en france, 8), achat sildenafil citrate, 063212, acheter du dilantin 100 mg, hmjdt, vente singulair, :DD, acheter du cephalexin 250 mg, 3211, acheter du adalat 5 mg, ronkxq, , 93323, acheter du coreg en france, 283, acheter du prandin 2 mg, gvry, achat cipro, eiypc, acheter du asacol en ligne, %[[, acheter du paxil en france, mjqtaj, commander donepezil, =OO, commander actos, 76424, commander doxepin, 15497, achat pilex, 16227, acheter du voltaren gel 1% en ligne, 8-PP, acheter du ashwagandha 60 caps, >:-(, acheter du silagra 100 mg, 34672, commander danazol, eurccg, acheter du diclofenac en france, 822,

adam4adamn gay dating | 2021.12.23 18:46

Your data is extremely exciting. https://speedgaydate.com/

Mode blog Nederland | 2021.12.23 19:49

I truly appreciate this article post.Really looking forward to read more. Really Great.

best price vpn | 2021.12.23 20:55

Great internet site! It looks really good! Keep up the helpful job! https://thebestvpnpro.com/

acheter du azathioprine en france | 2021.12.24 2:57

comment6, acheter du sildenafil dapoxetine 160 mg, hqyqca, acheter du tadacip en france, =OO, achat glyburide, %PP, acheter du torsemide 10 mg en france, iwl, commander fluoxetine, 8DD, achat aristocort injection, 8-[, acheter du metoclopramide 10 mg, 525300, acheter du tegretol 100 mg, zpvm, achat disulfiram, 8]], acheter du sinemet en ligne, 3575, commander shallaki, ept, acheter du prandin 0,5 mg, %-((, acheter du fenobibrate en ligne, 60763, acheter du cipro en france, %[[, acheter du tadalafil, 6997, commander nifedipine, 12884, acheter du nortriptyline en france, 38630, achat minipress, =P, commander voveran sr, 493143, achat ventolin, 660, achat digoxin, 7541, acheter du risperidone en ligne, 10290, acheter du gyne lotrimin cream 1% 20 gm, 57570, commander cardura, lls, acheter du verapamil 240 mg, >:-)), achat depakote, 95267,

acheter du misoprostol en ligne | 2021.12.24 5:17

comment1, acheter du exelon en ligne, 01531, vente aciclovir, 81525, acheter du dexamethason 8 mg, 508, vente allopurinol 300 mg, =(((, acheter du myambutol en ligne, 364129, acheter du sildenafil citrate en france, 316756, acheter du lansoprazole en ligne, 863, achat amoxicillin, >:OOO, acheter du rosuvastatin en ligne, 219277, acheter du sildenafil dapoxetine, yystcl, commander pyridostigmine, 8(((, acheter du verapamil, >:-]], commander isoptin, bgmr, acheter du lisinopril, 01986, acheter du tadalafil en france, jkpov, acheter du rumalaya fort 30 caps en france, xwv, achat flagyl, ttsftv, acheter du lanoxin 0,25 mg, cbibd, acheter du finasteride en france, 8], acheter du finasteride en ligne, 33902, achat catapres, =-))), acheter du fluoxetine en ligne, psmc, diovan hct 12.5 mg, qokl, acheter du voltaren 100 mg, 82234, acheter du quetiapine en ligne, 303, vente indinavir sulfate, 298,

acheter du lisinopril 5 mg | 2021.12.24 10:03

comment2, commander retin a, 4066, achat metoclopramide, eyvad, vente metformin, 884332, acheter du cetirizine 10 mg, zqhh, acheter du aygestin en france, cwhxk, acheter du aceon 2 mg, =-), vente cefpodoxime, %-OO, commander aciclovir, zxmsz, acheter du amitriptyline 25 mg, 486658, achat lithium carbonate, xrz, acheter du tegretol, spdh, acheter du lisinopril en ligne, 8))), vente arava, 442, acheter du galantamine en france, 0727, acheter du serophene en france, pxzc, commander grifulvin, muyp, acheter du zanaflex, ezxcx, commander chloroquine, :-O, acheter du cardizem 30 mg, vfx, Pharmacie en ligne France, >:-P, commander ofloxacin, 538, achat epivir, 827, vente nimotop, 202, acheter du montelukast, mof, acheter du hydrochlorothiazide, 8-D, achat ramipril, %],

acheter du rabeprazole en france | 2021.12.24 11:37

comment4, commander sildenafil, 943, acheter du divalproex, oam, acheter du glipizide en ligne, =-DD, acheter du colospa 135 mg, nrng, acheter du erythromycin, 8227, acheter du phenergan en france, =OO, acheter du ventolin, 059150, achat zoloft, 0610, acheter du prednisolone 40 mg en france, 65836, acheter du clarinex en ligne, phvlb, acheter du vermox, 192, acheter du abilify 30 mg, =OO, achat hydrea, fgih, acheter du medroxyprogesterone acetate en ligne, wqar, commander lisinopril, :-), acheter du indapamide 2,5 mg, 97491, acheter du misoprostol 200 mcg, yvamq, achat celexa, rphrc, achat aspirin, %), commander bactroban gel, ebnziv, acheter du coumadin 2.5 mg, 3637, acheter du propranolol en ligne, =), acheter du lopressor, 8], acheter du paxil 30 mg, =-)), acheter du endep 75 mg, 749, acheter du benemid 500 mg, 4491,

acheter du adapalene en france | 2021.12.24 14:32

comment2, acheter du baclofen 25 mg en ligne, arv, vente cephalexin, :-DDD, acheter du vasotec en france, 548, acheter du amitriptyline 75 mg, jssv, acheter du atenolol 100 mg, lie, acheter du nimodipine en ligne, ajana, acheter du antivert 25 mg, kjzbq, acheter du indinavir sulfate, >:-((, acheter du diclofenac potassium, xvlfa, acheter du flonase en france, una, commander clarithromycin, =-), acheter du pilex 60 caps en france, 723379, acheter du roxithromycin en ligne, gpp, acheter du estrace en ligne, =-(((, achat fluoxetine, rjggjh, commander ashwagandha, %PPP, glipizide 5 mg, 7159, acheter du ropinirole 1 mg, =), vente moduretic, 427, achat ketoconazole, :)), acheter du feldene, lynw, acheter du sinequan, tkgn, acheter du evista en ligne, veer, acheter du letrozole 2,5 mg, nbrjbb, acheter du etodolac en france, 204, acheter du fenobibrate 200 mg, xhbwvb,

AAzizbv | 2021.12.24 15:58

power cbd gummies review | 2021.12.24 17:42

Muchos Gracias for your post.Thanks Again. Fantastic.

buy fildena 25 mg | 2021.12.24 20:16

comment6, buy nitrofurantoin online, :[[[, buy diclofenac online, yngdq, buy prednisone online, 405984, buy avana 200 mg, 225, buy prinivil 10 mg, 959, for sale femara, =OO, buy flonase online, 2251, for sale sildalis, %[[[, for sale plaquenil, :(((, cheap rabeprazole, 368, for sale promethazine, bnsk, order permethrin, =), order tinidazole, huplng, buy prozac 20 mg, >:))), cheap esomeprazole, 8-O, buy estradiol online, 8-((, cheap clomiphene, sfisl, buy losartan 25 mg, dogml, buy provera online, 8PP, for sale torsemide 10 mg, mwxnat, buy aristocort injection 1 ml 10 mg, 5307, buy avana 200 mg, 7306, order escitalopram, =-PP, buy ceftin, %-]], cheap erythromycin, wropw, for sale hydroxyzin, 63591,

sleep guard plus scam | 2021.12.24 21:37

Hey, thanks for the blog.Thanks Again. Really Great.

https://ipsnews.net/business/2021/12/08/sleep-guard-plus-reviews-does-it-really-work-or-scam/

buy doxazosin mesylate 1 mg | 2021.12.24 23:27

comment1, buy oxytetracycline online, 80717, buy gabapentin online, bcubd, for sale forxiga, ldrgmb, buy prazosin 2 mg, 656872, buy zofran 8 mg, zyy, order hydrea, 447, dilantin buy, >:OO, buy allegra, ggii, buy mircette 0.15, 1488, tenormin buy, csx, for sale misoprostol, 225392, cheap yasmin, 8[, buy amisulpride uk, %O, , :-)), buy metformin online, zkapxt, buy epivir hbv uk, 888748, buy betamethasone uk, bnf, buy permethrin uk, =PP, buy levothyroxine 50 mcg, 8-PP, buy grifulvin v 250 mg, 02875, buy mirtazapine online, mvy, arimidex buy, 25520, buy forxiga uk, 666291, for sale orlistat, deos, buy chloromycetin 500 mg, vtcnol, buy anastrozole online, :PPP,

Albertine Pola | 2021.12.25 1:58

Peculiar article, just what I wanted to find.|

AAtjqvy | 2021.12.25 6:34

cheap forzest | 2021.12.25 7:50

comment1, buy mesalamine uk, qch, buy letrozole 2,5 mg, 54672, for sale motilium, 716, order olmesartan, 252, buy lisinopril uk, 088563, buy eldepryl online, =-OOO, buy suprax online, 00887, buy meloxicam 7,5 mg, fhbo, buy acarbose online, hhwg, buy erythromycin online, 8((, astelin buy, yxfxw, buy aygestin 5 mg, 43104, buy glyburide, vho, buy glucotrol online, =-OOO, for sale liv 52 60 caps, 0343, , krqj, order erythromycin, ngvsj, buy verapamil uk, yedau, buy phenazopyridine 200 mg, alngwm, buy prometrium 200 mg, zqga, cheap benadryl, bohk, order latanoprost, 8)), buy tamsulosin, 6386, buy cyproheptadine 4 mg, 8-))), for sale irbesartan, :-], buy griseofulvin uk, 7160,

buy latanoprost | 2021.12.25 8:53

comment6, , 9153, for sale femara, :P, order domperidone, 849, order benicar, hylvd, buy prinivil 10 mg, >:-))), order selegiline, ouyc, buy cefixime uk, =-OOO, meloxicam buy, >:-]], buy precose, 407511, for sale ilosone, lkrnul, buy astelin uk, >:-)), buy aygestin online, 28464, buy glyburide 2,5 mg, =-[[, for sale glipizide, qpx, liv.52 buy, ivb, , jtqn, for sale erythromycin, inrug, , cjqr, buy phenazopyridine 200 mg, hgw, buy progesterone, %-O, diphenhydramine buy, vurc, buy xalatan 2,5 ml, 1892, buy flomax 0,4 mg, 203246, buy cyproheptadine, >:-PP, buy avapro online, ufzx, for sale griseofulvin, 8-OO,

Meridith Reach | 2021.12.25 9:03

I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Cheers|

https://www.click4r.com/posts/g/2719451/reviewing-htc-evo-3d-3d-technology-at-its-finest

for sale mobic | 2021.12.25 11:57

comment3, flagyl buy, ajafag, buy trihexyphenidyl uk, 8-[[[, buy microzide online, cgj, for sale flonase, %(((, buy forxiga 5 mg, :-DD, cheap ditropan, 1055, buy finasteride online, =OO, buy shallaki, 5010, buy cyclophosphamide, 8-]]], buy piroxicam uk, bsrjla, cheap pantoprazole, zexr, for sale diclofenac, vymtp, order lisinopril, 048409, buy latanoprost uk, aluqy, , 030, buy griseofulvin 250 mg, dftpt, buy metoprolol 25 mg, =-[[[, buy selegiline 10 mg, >:]], buy sildenafil citrate uk, %-(((, buy keftab 125 mg, krq, buy zestoretic, jxaoe, latanoprost buy, :(, buy tamsulosin 0,4 mg, plmij, for sale bactroban gel, zytf, buy cefdinir, 214852, buy prednisone 40 mg, 7294,

AAmxjvb | 2021.12.25 19:59

Основание Осман 77 серия с озвучкой Основание Осман 77 серия смотреть онлайн Турецкий сериал Основание Осман 77 серия русская озвучка с субтитрами

buy imitrex online | 2021.12.25 20:47

comment4, catapres buy, 8-PPP, atorvastatin buy, 83389, buy selegiline, 5517, for sale carbidopa , ucq, buy trileptal 150 mg, 21536, order finasteride, lbt, buy vantin uk, phm, buy naprosyn uk, 247663, buy levonorgestrel online, :-[[[, for sale etoricoxib, =OOO, , 746, buy nimotop 30 mg, 516930, buy voveran uk, %-D, buy permethrin uk, gvhos, cheap catapres, >:(((, cheap warfarin, bxkiz, order floxin, :-((, buy femara 2,5 mg, 409, order trandate, abdic, , zozv, proscar buy, %], order selegiline, yuuz, for sale cartia xt, 8), buy clonidine, fczt, buy albenza, 28300, buy aspirin uk, wmp,

cheap rulide | 2021.12.26 0:07

comment4, buy diovan uk, %-[[, buy xeloda, opcb, for sale misoprostol, exoci, cheap inderal, 8-D, buy depakote uk, 531620, buy clomid, 0457, buy sildenafil dapoxetine online, =OOO, cheap doxycycline, dky, buy sumycin 500 mg, plk, order cleocin, 3197, buy amisulpride uk, fuiyz, order crixivan, phlzl, buy clonidine 0,15 mg, 8-]]], buy trihexyphenidyl 2 mg, >:[, buy terazosin hydrochloride online, >:PPP, buy prednisolone 20 mg, 549, buy imuran 25 mg, >:-OO, order himplasia, 74680, buy furosemide, txjxs, buy lumigan drop 3 ml, =-))), buy torsemide 10 mg, 8-]], buy forzest 20 mg, xkdd, buy mestinon uk, erk, xenical buy, vlahw, cheap metronidazol, >:((, for sale mentat 60 caps, =OOO,

hydroxychloroquine zinc | 2021.12.26 0:44

plaquenil coupon

hydroxychloroquine treats

Shirleen Engelhart | 2021.12.26 0:56

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?|

https://pbase.com/topics/rojasbenson0/how_i_generate_endless_leads

acheter du dipyridamole | 2021.12.26 3:01

comment1, commander bupropion, sieg, acheter du flonase en ligne, 350, vente orlistat 120 mg, xmgh, vente super p force, %-DDD, acheter du sildenafil citrate en france, :[[[, achat forzest, =-((, acheter du zyloprim, 238, achat atarax, >:PP, commander abilify, 461, acheter du linezolid, %-O, commander gabapentin, 602, acheter du cyproheptadine 4 mg, bfud, acheter du letrozole 2,5 mg, aze, acheter du beloc, 195, vente lamisil, 88546, vente clomiphene, jaj, acheter du levothroid, >:-O, acheter du mestinon en ligne, fiy, acheter du clozapine en france, 671944, acheter du diclofenac potassium en ligne, saffm, acheter du ilosone 500 mg, 608690, acheter du fluoxetine 10 mg, gyp, commander solian, 0884, vente ketoconazole, :OOO, acheter du cabergoline 0,25 mg, 50715, acheter du paxil 10 mg, 8PPP,

Web Site | 2021.12.26 6:57

This page definitely has all of the information and facts I needed about this subject and didn’t know who to ask.

Elliot Rolseth | 2021.12.26 7:55

Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!|

download lagu dj tiktok sia sia ku berjuang | 2021.12.26 17:27

I loved your article post.Thanks Again. Want more.

https://downloadlagu321.live/download/dj-sia-sia-ku-berjuang.html

Cedric Beaubrun | 2021.12.26 17:50

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?|

https://www.click4r.com/posts/g/2722603/weeding-from-top-free-android-applications-on-marketplace

Guadalupe Hopkins | 2021.12.27 0:39

For the reason that the admin of this web page is working, no uncertainty very quickly it will be well-known, due to its feature contents.|

https://knudsenbonde18.bravejournal.net/post/2021/11/26/5-Android-News-Apps-For-Tablets

augmentin buy | 2021.12.27 2:12

comment6, cheap nifedipine, jybah, buy lasuna uk, %-(((, for sale flutamide, >:DDD, for sale ticlid, digbrg, , olfyn, for sale colospa, hoa, ofloxacin buy, 0897, buy fincar, =-OOO, fildena buy, typrtd, buy cefixime 100 mg, :[[[, buy revia, pjosku, order rumalaya fort 30 caps, %-), cheap permethrin, =-), for sale domperidone, ylssa, trazodone buy, jnm, buy retin a 0.05 %, qzb, for sale aspirin, 86927, for sale cephalexin, %]], medroxyprogesterone acetate buy, 881792, buy clarithromycin, %D, order procardia, %]]], buy tamoxifen, mkgdvm, order allopurinol, >:-[, buy hydroxychloroquine uk, rtz, cyclophosphamide buy, xenfi,

Williamdig | 2021.12.27 4:54

write a five paragraph essay

[url=”https://checkyouressay.com/?”]school essay application[/url]

writing college essays

jonn3 | 2021.12.27 7:35

comment5, buy stromectol, kyobcg,

more info here | 2021.12.27 8:53

You have made some good points there. I checked on the net to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

http://senior-formation.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=1676130

jonn1 | 2021.12.27 9:18

comment6, buy ivermectin 12 mg, avluw,

buying stromectol | 2021.12.27 10:05

comment6, buy stromectol 6 mg, 860391,

buy ivermectin 12 mg | 2021.12.27 10:29

comment1, buy stromectol 6 mg, %PP,

buying stromectol | 2021.12.27 11:13

comment2, buy ivermectin 12 mg, %O,

jonn1 | 2021.12.27 12:28

comment4, buy stromectol 3 mg, 067709,

dumps with pin forum | 2021.12.27 19:15

FRESHCC.RU – We hope you visit our Onlinestore and with full consent buy FreshCC.RU from the Store

blockchain | 2021.12.28 0:08

Really appreciate you sharing this blog article. Awesome.

https://cryptobite.io/cryptomarket-valuation-and-opinion-12-21-21/

Randa Ellefson | 2021.12.28 0:37

For most recent information you have to pay a quick visit web and on internet I found this web site as a finest website for most up-to-date updates.|

see | 2021.12.28 1:35

An interesting discussion is worth comment. I do believe that you ought to publish more on this topic, it may not be a taboo matter but usually folks don’t discuss these topics. To the next! All the best!!

buy stromectol 12 mg | 2021.12.28 5:40

comment3, buy stromectol uk, uzqz,

have a look at | 2021.12.28 6:19

scoliosisgreat points altogether, you simply gained a new reader. What mayyou suggest about your submit that you made a few days ago?Any positive? scoliosis

Brigette Decuir | 2021.12.28 7:30

I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else experiencing problems with your website. It appears like some of the text within your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen before. Appreciate it|

jonn3 | 2021.12.28 9:43

comment3, for sale stromectol, iflp,

see here | 2021.12.28 9:46

I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I really hope to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now 😉

http://bioimagingcore.be/q2a/index.php?qa=user&qa_1=pastajaguar09

HenryRop | 2021.12.28 10:17

admission essay writing service

[url=”https://essayprepworkshop.com/?”]4th grade essay writing[/url]

personal essay for college

this link | 2021.12.28 15:46

It’s difficult to find experienced people in this particular topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

jonn1 | 2021.12.28 16:01

comment4, stromectol, 8[[[,

jonn2 | 2021.12.28 16:24

comment2, buy stromectol uk, 4975,

buy stromectol | 2021.12.28 20:09

comment3, buy stromectol, 419,

linked here | 2021.12.29 3:12

Greetings! Very useful advice in this particular article! It is the little changes that will make the biggest changes. Thanks for sharing!

check over here | 2021.12.29 4:58

Spot on with this write-up, I seriously believe this site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the info!

music juice mp3 | 2021.12.29 5:18

Muchos Gracias for your post.Really looking forward to read more. Want more.

buy stromectol uk | 2021.12.29 6:32

comment1, buy stromectol 12 mg, 8-P,

visit this site | 2021.12.29 8:09

Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I will revisit once again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

http://www.uk-corp.co.uk/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=339118

berapa gaji satpol pp | 2021.12.29 8:43

wow, awesome blog article.Thanks Again. Fantastic.

more helpful hints | 2021.12.29 15:12

Great information. Lucky me I found your blog by chance (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!

Read Full Report | 2021.12.29 17:03

The very next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, however I truly believed you’d have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you can fix if you were not too busy searching for attention.

he said | 2021.12.29 19:36

Greetings! Very helpful advice in this particular post! It is the little changes that will make the greatest changes. Thanks a lot for sharing!

cochroach dreams | 2021.12.29 20:40

I really enjoy the article.Really looking forward to read more. Will read on…

help with children's mental health | 2021.12.29 21:38

This is my first time pay a quick visit at here and i am in fact pleassant toread all at single place.

top article | 2021.12.29 21:53

May I simply say what a relief to discover an individual who actually knows what they’re discussing over the internet. You definitely know how to bring a problem to light and make it important. More and more people need to read this and understand this side of the story. I was surprised that you’re not more popular given that you most certainly possess the gift.

pest control services penang | 2021.12.29 22:30

Thanks for your marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you might be a great author.I will always bookmark your blog and may come back later in life.I want to encourage you to continue your great work, have a nice day!

스웨디시 | 2021.12.30 1:57

I am so grateful for your blog article.Really thank you! Keep writing.

portable air conditioner malaysia | 2021.12.30 6:35

apartment permits com guest apartments in london hoboken apartment buildings

http://f-tale.unionwest.de/profile.php?mode=viewprofile&u=518473

Home Page | 2021.12.30 9:31

Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am encountering troubles with your RSS. I don’t know the reason why I can’t join it. Is there anybody else getting similar RSS problems? Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

have a peek at this site | 2021.12.30 13:25

I have to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I really hope to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own website now 😉

visit site | 2021.12.30 15:23

I blog often and I seriously appreciate your information. This article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed too.

http://pixelscholars.org/engl202-022/members/lierrun3/activity/1697783/

click resources | 2021.12.30 17:17

This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very precise information… Thanks for sharing this one. A must read post!

their explanation | 2021.12.30 20:21

I like reading through a post that will make men and women think. Also, many thanks for allowing for me to comment!

telugu movie reviews | 2021.12.30 22:11

Good day! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog torank for some targeted keywords but I’m not seeing very goodgains. If you know of any please share. Cheers!

pop over to this web-site | 2021.12.30 22:34

I really like reading through an article that will make people think. Also, thanks for allowing for me to comment!

more information | 2021.12.31 0:46

Hi! I simply wish to give you a big thumbs up for the excellent info you have right here on this post. I will be returning to your site for more soon.

http://hoodorgan07.jigsy.com/entries/general/Tulis-Artikelmu-Seorang-diri-Oleh-Media-Banua

see it here | 2021.12.31 2:52

Great web site you have here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I honestly appreciate people like you! Take care!!

investing in crypto | 2021.12.31 5:24

You made a number of fine points there. I did a search on the issue and found most folks will consent with your blog.

jonn3 | 2021.12.31 5:26

comment6, buy stromectol 12 mg, ufmshm,

cloroquina | 2021.12.31 8:04

aralen retail price

hydroxycloraquin

Continued | 2021.12.31 8:29

Great article! We will be linking to this particularly great article on our site. Keep up the good writing.

he has a good point | 2021.12.31 8:31

Greetings! Very helpful advice in this particular post! It is the little changes that will make the most important changes. Thanks for sharing!

https://sofafriday0.gumroad.com/p/superioritas-platform-donasi-di-internet

3demerit | 2021.12.31 9:29

1zealand

of investing in cryptocurrency | 2021.12.31 10:13

I really liked this article, thanks for creating it. I’ll be back for more. See you soon!

http://radshir.com/list/index.php?subaction=userinfo&user=KaRagoockyKag155

transcript of a man's first gay chat | 2021.12.31 10:52

You’ve got among the best webpages. https://gay-buddies.com/

check out the post right here | 2022.01.01 7:45

Hello there! This article couldn’t be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I’ll send this information to him. Pretty sure he’s going to have a good read. I appreciate you for sharing!

look at this web-site | 2022.01.01 7:47

You have made some decent points there. I checked on the internet to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this website.

http://ibytesacademy.com/members/beachteeth4/activity/21686/

Waltergeona | 2022.01.01 11:54

mla essay format

[url=”https://essaytodo.com/?”]the boy a photographic essay[/url]

outline template for essay

jonn1 | 2022.01.02 3:58

comment4, buy stromectol, 713,

link | 2022.01.02 8:45

It’s difficult to find educated people about this topic, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

https://decentralizedtv.com/members/pisceseffect1/activity/25294/

next | 2022.01.02 8:59

When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive 4 emails with the same comment. There has to be an easy method you can remove me from that service? Cheers!

http://www.biagiodanielloflash.com/home/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1312322

Continue | 2022.01.02 9:49

There is certainly a lot to know about this issue. I love all the points you have made.

http://bioimagingcore.be/q2a/index.php?qa=user&qa_1=haircousin0

dating site for gay | 2022.01.03 2:54

dating guys when 18 gay https://gaysugardaddydatingsites.com

impelierb | 2022.01.03 6:03

kamagra sales abuso de kamagra dosificacion kamagra

ААtshulgc | 2022.01.03 11:21

Чемпион мира смотреть онлайн Чемпион мира смотреть онлайн Чемпион мира смотреть онлайн

try this website | 2022.01.04 9:56

Having read this I believed it was extremely enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this content together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

Learn More | 2022.01.04 9:59

Hi there, I believe your site could possibly be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, excellent site!

https://lockbook01.bravejournal.net/post/2022/01/02/Kebiasaan-Kerja-Jasa-Pengiriman-Jakarta

tshirt printing Cincinnati | 2022.01.04 23:01

Aw, this was a very good post. Taking the time and actual effort to produce a good article… but what can I say… I put things off a lot and never seem to get anything done.

Melbet website | 2022.01.05 2:34

Thanks for sharing your thoughts about an. Regards

https://writeablog.net/causedrama94/significant-online-sports-betting-methods

Cectetela | 2022.01.05 7:45

Safe Places To Buy Viagra Online free generic viagra Drug Literature Cephalexin

check out the post right here | 2022.01.05 9:46

I’m very pleased to discover this site. I wanted to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and i also have you saved as a favorite to check out new information in your site.

read this | 2022.01.05 10:35

I’m pretty pleased to discover this great site. I want to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it and i also have you bookmarked to see new things on your website.

https://www.collegethink.com/uemsconnect/members/toothunit55/activity/136760/

AAjrqbb | 2022.01.05 11:59

my explanation | 2022.01.05 17:04

You made some decent points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.

click this over here now | 2022.01.05 18:51

Very good information. Lucky me I recently found your website by accident (stumbleupon). I have book marked it for later!

helpful hints | 2022.01.05 19:00

I needed to thank you for this wonderful read!! I certainly enjoyed every bit of it. I have got you bookmarked to check out new stuff you post…

Cectetela | 2022.01.05 23:52

viagra bob canadian pharmacy no prescription viagra Cialis Tadalafil Effets Secondaires

i loved this | 2022.01.06 6:05

I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that too few men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this in my search for something relating to this.

http://statsclass.org/bb/member.php?action=profile&uid=274880

read | 2022.01.06 7:22

You ought to take part in a contest for one of the most useful blogs on the net. I most certainly will highly recommend this site!

LorpSnono | 2022.01.06 8:00

why does cialis give sore back cialis online generic cialis joke

ААgmlfpsz | 2022.01.06 13:43

Чемпион мира смотреть онлайн Чемпион мира смотреть онлайн Чемпион мира смотреть онлайн

Darlene Shepherd | 2022.01.06 20:13

It’s too small to read and I am not a dolphin. It’s just clicking.

https://znews.gr/showbiz/greece/kostas-arzoglou-spania-nychterini-exodos-me-tis-kores-tou/

glavnoe.ua | 2022.01.06 21:43

I blog frequently and I really thank you for your information. This article has really peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new information about once a week. I opted in for your Feed as well.

LorpSnono | 2022.01.07 0:26

super active cialis viagra and cialis online what does cialis look like

Sonpoepay | 2022.01.07 6:32

Buy A Viagra Pills lasix furosemide what is lasix for

see | 2022.01.07 10:22

A motivating discussion is definitely worth comment. I think that you need to write more about this topic, it may not be a taboo matter but usually people don’t discuss such subjects. To the next! All the best!!

read review | 2022.01.07 10:37

I really like it whenever people get together and share ideas. Great website, stick with it!

ААwviakgo | 2022.01.07 11:28

Чемпион мира смотреть онлайн Чемпион мира смотреть онлайн Чемпион мира смотреть онлайн

jordan 12 | 2022.01.07 11:35

I simply had to appreciate you all over again. I do not know what I would’ve created in the absence of these points shared by you concerning this topic. It actually was a very intimidating setting in my circumstances, but encountering your skilled mode you resolved the issue took me to weep with gladness. I’m happy for this support as well as wish you comprehend what a great job your are doing instructing many people through the use of your blog. More than likely you haven’t got to know any of us.

jordan 12

click over here now | 2022.01.07 17:51

Wonderful post! We will be linking to this great article on our site. Keep up the great writing.

https://audiosellerz.com/forums/member.php?action=profile&uid=217675

other | 2022.01.07 19:26

I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this during my hunt for something regarding this.

Sonpoepay | 2022.01.07 22:39

torsemide to lasix conversion hydrochlorothiazide vs lasix Droga Viagra

find this | 2022.01.07 22:41

Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am encountering difficulties with your RSS. I don’t know why I can’t join it. Is there anybody getting the same RSS issues? Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

https://coughfind75.wordpress.com/2022/01/06/jalan-mulus-mengembangkan-rpp-bagi-memahirkan/

buy stromectol 12 mg | 2022.01.08 1:10

comment4, buying stromectol, 952,

this article | 2022.01.08 2:59

The very next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me as much as this one. After all, Yes, it was my choice to read through, however I actually believed you would probably have something useful to say. All I hear is a bunch of whining about something you can fix if you were not too busy seeking attention.

https://forums.bestbuy.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/2312105

hoigode | 2022.01.08 5:21

is 20 mg prednisone a high dose buy prednisone 10mg online for humans without a prescription Achat Viagra Mastercard

special info | 2022.01.08 6:33

I really like it when individuals get together and share views. Great website, continue the good work!

http://www.nidiinfanziaolbia.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4019365

navigate here | 2022.01.08 8:08

Excellent article. I’m going through a few of these issues as well..

try here | 2022.01.08 14:42

Good article. I’m experiencing many of these issues as well..

http://answers.codelair.com/index.php?qa=user&qa_1=brassbengal9

aabbx.store | 2022.01.08 16:34

jordan retro | 2022.01.08 16:48

Thank you for every one of your efforts on this web page. My aunt really likes engaging in internet research and it’s easy to understand why. I notice all regarding the lively form you offer efficient tactics through the blog and in addition encourage response from other people about this concern so my simple princess has been discovering so much. Take advantage of the remaining portion of the year. Your carrying out a very good job.

jordan retro

kd 12 | 2022.01.08 16:49

I truly wanted to write a brief word in order to appreciate you for some of the awesome suggestions you are sharing on this website. My long internet lookup has at the end been recognized with extremely good strategies to talk about with my pals. I ‘d repeat that we site visitors are extremely lucky to dwell in a really good site with so many brilliant individuals with insightful ideas. I feel really grateful to have discovered your website and look forward to many more amazing moments reading here. Thanks again for everything.

kd 12

Related Site | 2022.01.08 18:10

Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

https://ashley-kirkegaard.blogbright.net/6-jenis-makanan-terbatas-bulan-ramadhan

check that | 2022.01.08 18:31

An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you ought to publish more on this subject matter, it may not be a taboo matter but usually people do not discuss these subjects. To the next! Many thanks!!

https://thelebanonservices.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=75301

Website | 2022.01.08 21:03

Hi there, There’s no doubt that your blog may be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, fantastic site!

hop over to here | 2022.01.08 21:14

You are so awesome! I don’t suppose I’ve truly read something like that before. So good to find another person with original thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This site is something that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

http://www.bcsnerie.com/members/toothwhip36/activity/1078552/

why not check here | 2022.01.09 0:21

I’d like to thank you for the efforts you have put in penning this blog. I’m hoping to check out the same high-grade blog posts from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own website now 😉

hoigode | 2022.01.09 1:29

sourceofprednisone prednisone for allergic reaction como usar el kamagra

use this link | 2022.01.09 1:43

Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you finding the time and energy to put this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

news | 2022.01.09 4:43

Everything is very open with a really clear explanation of the issues. It was truly informative. Your website is very useful. Many thanks for sharing!

https://www.cookprocessor.com/members/sharkshield49/activity/841735/

go now | 2022.01.09 6:22

After looking into a few of the blog posts on your web site, I truly like your way of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and tell me how you feel.

page | 2022.01.09 6:22

Pretty! This was a really wonderful article. Thanks for supplying this information.

https://blogfreely.net/baitsoda63/the-organic-development-debate

Histeks | 2022.01.09 8:17

priligy amazon uk priligy where to buy Rxlivehelp

my latest blog post | 2022.01.09 9:56

This is a topic that’s near to my heart… Take care! Where are your contact details though?

Going Here | 2022.01.09 9:57

The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t disappoint me just as much as this one. After all, I know it was my choice to read through, nonetheless I truly believed you’d have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you could fix if you weren’t too busy seeking attention.

https://www.cookprocessor.com/members/greasehand3/activity/841209/

our website | 2022.01.09 21:19

After exploring a few of the blog articles on your website, I seriously like your technique of writing a blog. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and let me know what you think.

http://makingtheworld.com/members/ploughpike9/activity/328106/

Extra resources | 2022.01.09 21:22

I truly love your site.. Very nice colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own website and want to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it!

https://sushibrick0.gumroad.com/p/alternatives-for-restaurant-menu-covers

michael jordan shoes | 2022.01.09 22:46

Needed to put you this tiny remark to finally thank you so much over again with your amazing information you have shared on this site. This has been so particularly generous with people like you to convey without restraint all that a lot of people might have offered as an e book to help make some money for themselves, especially considering that you could have tried it in the event you considered necessary. These strategies also acted to become a easy way to know that the rest have the same eagerness just like mine to know the truth whole lot more on the topic of this issue. I believe there are thousands of more fun moments up front for individuals that look into your site.

michael jordan shoes

authentic jordans | 2022.01.09 22:47

I really wanted to jot down a small note so as to thank you for the great items you are giving out on this site. My incredibly long internet investigation has at the end of the day been honored with wonderful details to exchange with my best friends. I would say that we readers are very fortunate to be in a perfect website with many perfect people with good suggestions. I feel extremely grateful to have encountered your entire webpages and look forward to some more cool times reading here. Thanks once again for everything.

authentic jordans

air jordan | 2022.01.09 22:47

I must point out my respect for your generosity for persons who have the need for guidance on your matter. Your special dedication to getting the solution up and down ended up being exceedingly productive and has without exception made regular people like me to reach their targets. Your own insightful advice implies so much to me and even further to my colleagues. Best wishes; from everyone of us.

air jordan

Histeks | 2022.01.10 0:17

costs of viagra vs cialis priligy buy online usa buy priligy generic fraud

helpful site | 2022.01.10 3:22

Everyone loves it when people get together and share thoughts. Great site, continue the good work!

click over here now | 2022.01.10 4:23

Spot on with this write-up, I seriously believe this web site needs far more attention. I’ll probably be returning to see more, thanks for the information!

additional resources | 2022.01.10 6:44

Your style is so unique compared to other folks I’ve read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this web site.

browse this site | 2022.01.10 6:44

I wanted to thank you for this great read!! I absolutely loved every bit of it. I have you saved as a favorite to check out new stuff you post…

https://picbootloader.com/forum/member.php?action=profile&uid=363984

browse around here | 2022.01.10 10:20

I blog often and I genuinely appreciate your information. This article has really peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed too.

http://blagodarmed.com.ua/forum/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=406635

her latest blog | 2022.01.10 10:23

I love reading through a post that can make men and women think. Also, many thanks for allowing me to comment!

https://zenwriting.net/damagepatio9/flame-suppression-devices-condensed-forst-ver-fire-damping

visit their website | 2022.01.10 14:17

Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for supplying these details.

helpful hints | 2022.01.10 14:18

An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who has been doing a little homework on this. And he actually bought me dinner simply because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this matter here on your site.

https://craftslisting.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=94214

try this out | 2022.01.10 18:00

After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Cheers!

http://www.uk-corp.co.uk/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=358572

browse around this website | 2022.01.10 18:35